2025年11月19日我院申怀彬教授课题组与中国科学技术大学樊逢佳教授团队合作,在绿光量子点材料与发光器件研究中取得重要进展。相关成果以“Hole migration enables efficient and ultra-bright green quantum dot LEDs”为题,于国际顶级期刊《Nature Communications》在线发表(doi.org/10.1038/s41467-025-65135-x),标志着绿光量子点发光二极管(QD-LED)技术迈向新的发展阶段。

量子点发光材料与器件在宽色域、高亮度显示领域具有广阔的应用前景。加快相关技术研发,对增强我国电子信息与显示面板产业竞争力具有重要意义。然而,当前绿光QD-LED在实现超高亮度下仍难以同时保持优异的效率,尤其难以满足增强现实(AR)、虚拟现实(VR)及超高清显示等前沿应用的需求。尽管已有研究通过界面工程、载流子传输层优化等手段提升了器件性能,但激子形成速率仍制约着器件亮度与外量子效率(EQE)的进一步提升。

与光致发光过程中电子与空穴成对产生不同,电致发光过程中电子与空穴是分别注入量子点的,唯有二者注入同一量子点才能形成激子。因此,激子形成概率强烈依赖于载流子浓度。申怀彬教授课题组前期采用电激发瞬态吸收(EETA)光谱研究发现,在器件实际工作状态下,每个量子点内载流子数量极低,导致激子生成概率受限,进而影响器件亮度。如何在低载流子浓度条件下提高激子生成效率,成为提升QD-LED性能的关键难题。

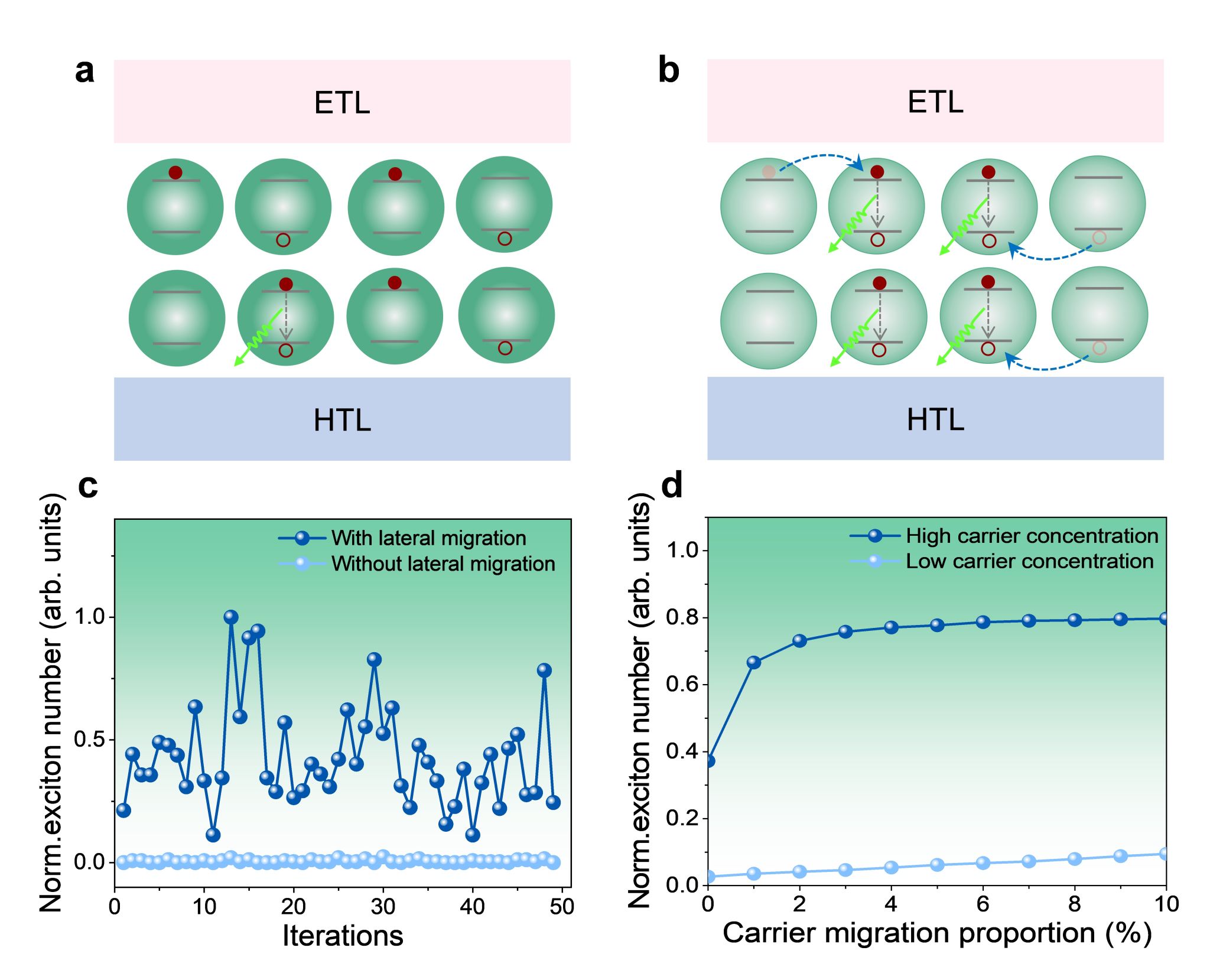

针对这一挑战,河南大学申怀彬团队与中国科学技术大学樊逢佳团队联合开展研究,利用蒙特卡罗模型深入分析QD-LED中的载流子注入与激子形成机制。模拟结果显示,提高载流子在量子点间的扩散比例可显著增强激子形成概率,尤其在较高注入电流条件下,即使轻微的点间扩散也能大幅提升激子生成效率。

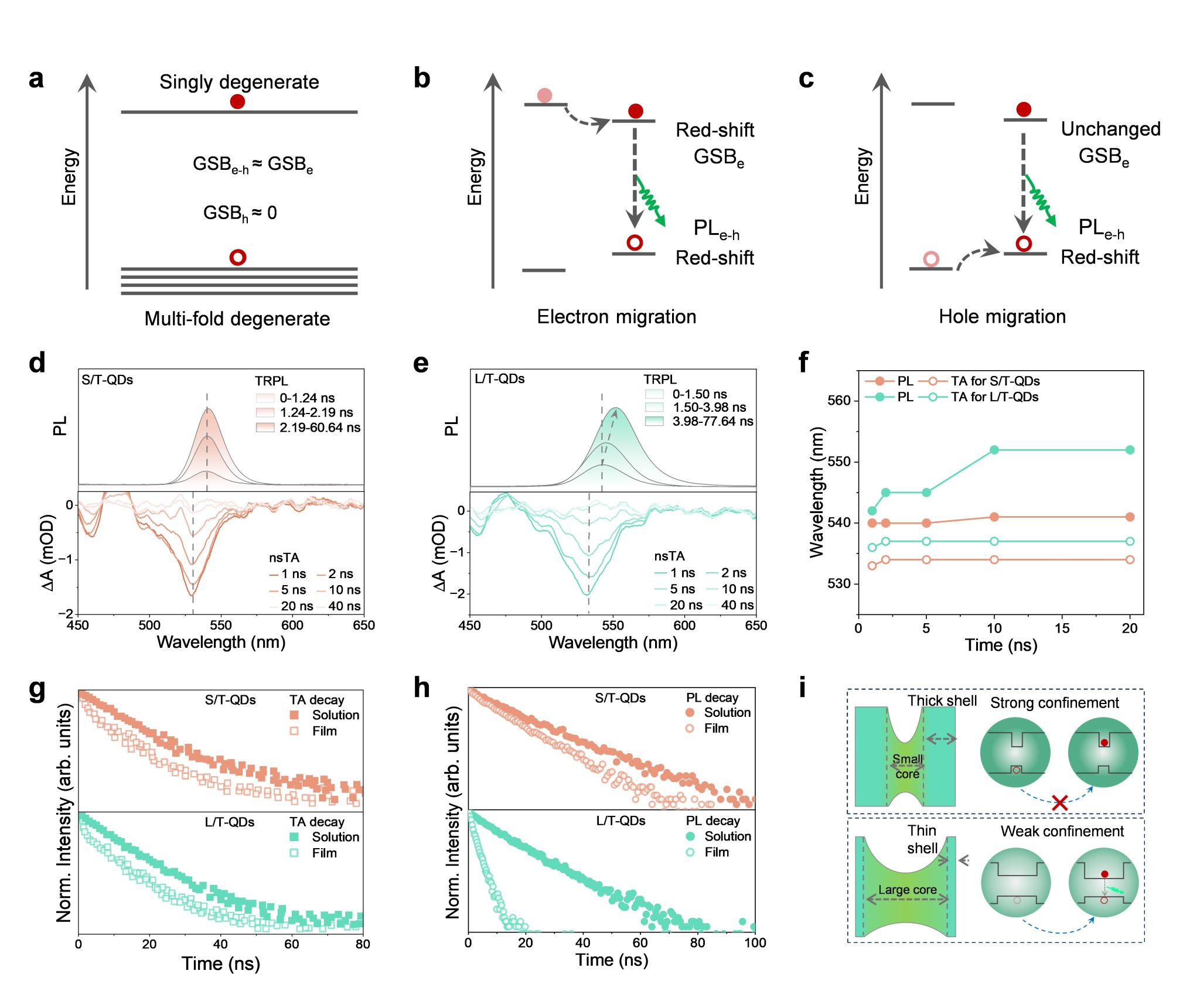

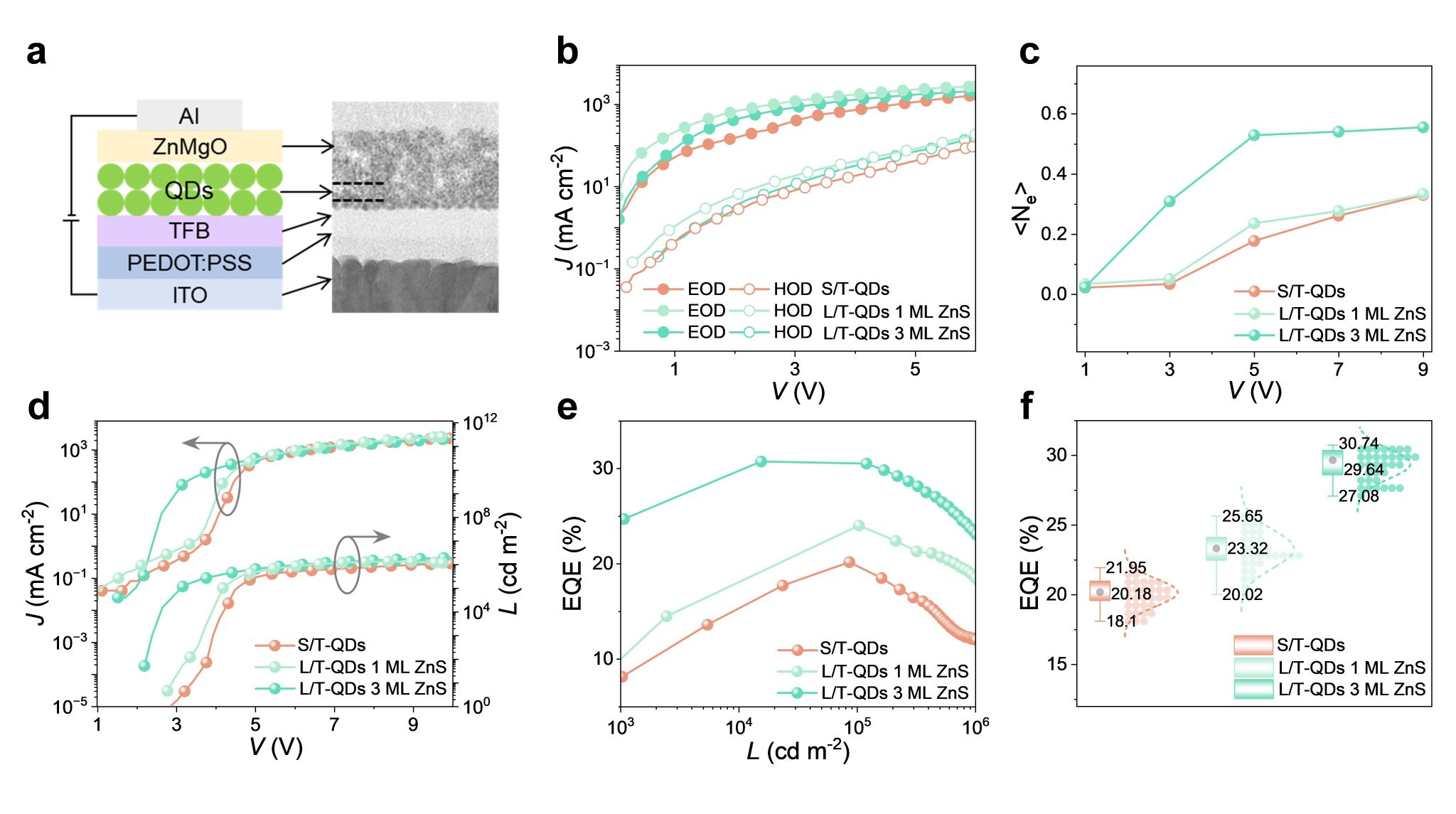

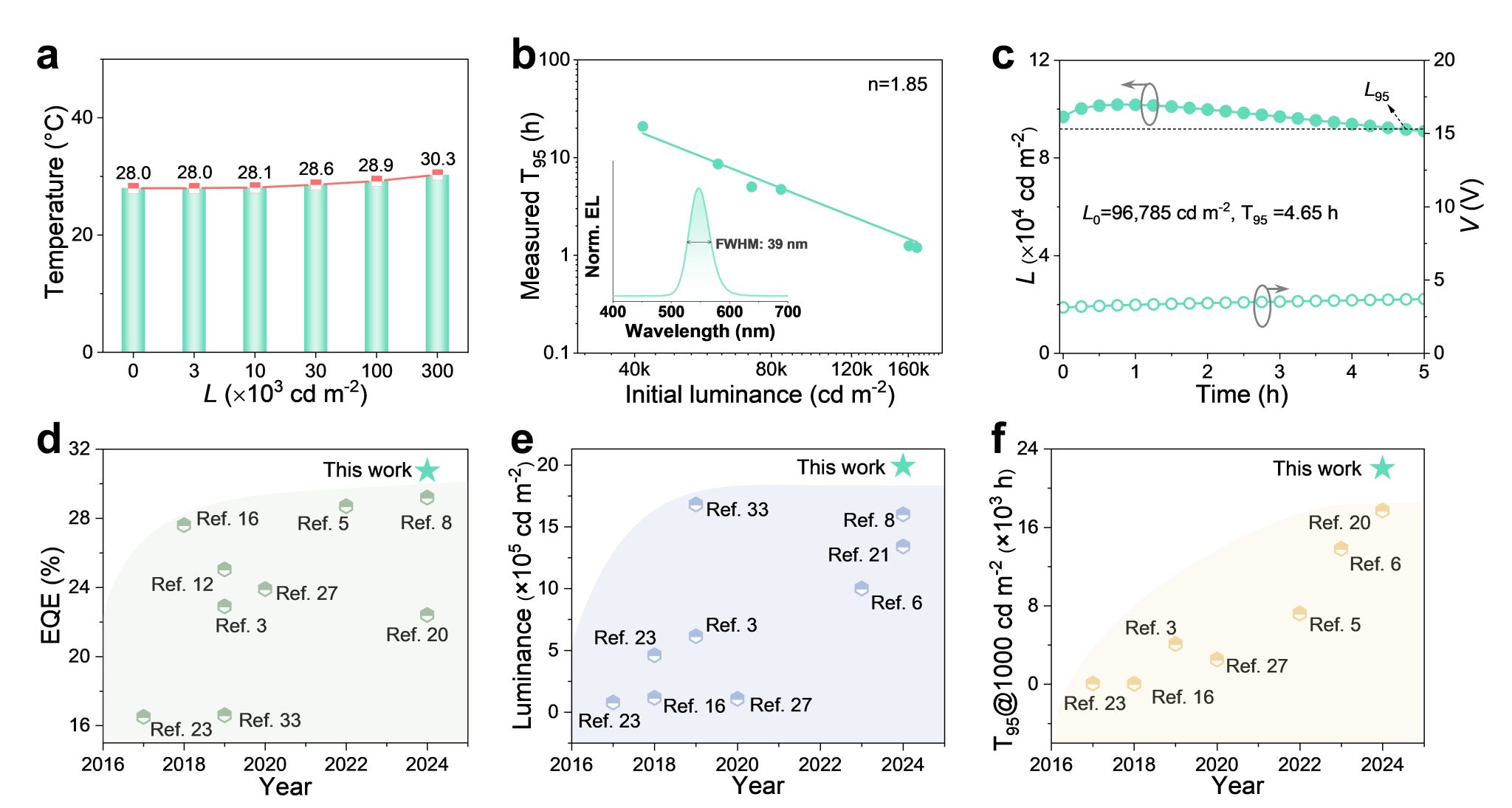

基于上述理论指导,河南大学申怀彬教授与王垒博士与中国科学技术大学樊逢佳教授和李波博士合作,设计并构筑了具有大尺寸CdZnSe核与薄层ZnS壳的量子点结构,有效降低空穴限域能力,促进空穴在量子点之间的迁移。进一步通过壳层工程精细调控载流子限域与扩散的平衡,所制备的绿光QD-LED实现了30.7%的EQE(认证效率29.5%),最大亮度突破1.9×106 cd/m2。高效率发光也显著降低了器件发热,在1000 cd/m2亮度条件下,器件T95工作寿命长达21,900小时,创下当前绿光QD-LED领域在EQE、最大亮度及工作寿命三项关键性能指标上的最高纪录。

图1 通过载流子扩散加速量子点发光二极管中的电致发光

图2 通过限域工程调控量子点薄膜的载流子转移

图3 量子点发光二极管的表征

图4 量子点发光二极管运行稳定性表征

河南大学博士生张涵和硕士生李景春为该论文共同第一作者,河南大学申怀彬教授、王垒博士,中国科学技术大学樊逢佳教授、李波博士为该论文的通讯作者。本工作得到了国家自然科学基金委、国家重点研发计划、河南省国际科技合作重点项目的资助。

申怀彬,二级教授,国家自然科学基金委青A(原国家杰青)、青B(原国家优青)基金获得者,享国务院特殊津贴专家,河南省特聘教授/优秀专家,中原科技创新领军人才。二十多年一直从事II-VI和III-V族量子点生长及其电致发光器件(QLED)研究,多次创下QLED亮度、效率、寿命等重要参数国际记录。第一/通讯作者在Nature, Nat. Photonics,Nat. Nanotechnol.,Nat. Rev. Electr. Eng.,Nat. Commun.等期刊发表SCI论文100余篇,引用超8000次,H因子51。授权国家发明专利28件,PCT专利1件,技术转让2项(7件专利),先后主持国家重点研发计划,科技创新2030重大项目(课题),国家自然科学基金委区域联合基金重点等8项国家级项目。第一完成人获中国光学十大进展1项、河南省自然科学二等奖2项等奖励,研究成果获人民日报、新华社、中国科学报、河南日报等主流媒体广泛报道。