近期,我院李萌教授课题组针对钙钛矿太阳能电池在温度循环下的稳定性问题,探讨并提出了有效的解决策略。相关成果以“Resilience pathways for halide perovskite photovoltaics under temperature cycling”为题,发表在国际顶级学术期刊自然(Nature)的子刊《自然-材料综述》(Nature Reviews Materials)(影响因子79.8)上。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41578-025-00781-7

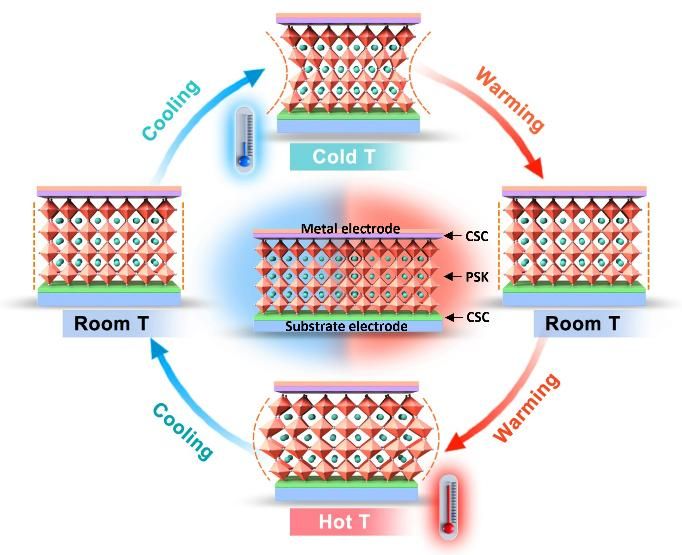

图1. 循环温度对钙钛矿结构的影响示意图

随着钙钛矿光伏技术的快速发展,其能量转换效率已接近硅基太阳能电池,但在稳定性方面仍面临挑战,尤其是在温度循环的环境下,钙钛矿材料及其器件的性能易受到影响。该研究系统地分析了温度循环对钙钛矿光伏器件的结构和性能的影响,重点探讨了晶体结构的变化、界面反应、离子迁移等因素如何加速材料的退化。

研究表明,温度循环对钙钛矿光伏器件的影响主要体现在晶格应变、相变以及电荷传输层的性能退化。文章总结了几种提高器件稳定性的策略,包括通过提升材料的结晶性、使用缓冲层缓解热应力、优化界面层等方法。此外,研究团队还强调了温度循环测试的标准化,旨在促进科研和工业界之间的跨领域比较和数据共享。针对实际应用中可能遇到的极端温度变化,文章进一步提出通过设计自愈合的钙钛矿材料、改善层间粘接性以及优化界面结构,可以显著提高钙钛矿光伏电池的长期稳定性。文章展望了未来钙钛矿光伏技术在温度循环条件下的进一步研究方向。(DOI:10.1038/s41578-025-00781-7)

河南大学纳米科学与材料工程学院李萌教授,德国亥姆霍兹柏林材料与能源中心Antonio Abate教授,东南大学李桂香教授,以及西班牙巴斯克地区大学Jorge Pascual博士为该论文的通讯作者。该综述的发表为钙钛矿光伏领域的科研人员提供了重要的参考价值,并推动了这一领域在工业化应用中的进展。