近期,我院李萌课题组在钙钛矿太阳能电池空穴传输层方面取得新的研究进展,相关成果以"Tailored Lattice-Matched Carbazole Self-Assembled Molecule for Efficient and Stable Perovskite Solar Cells"为题,以Research Article形式在国际化学顶级期刊《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society, JACS)上发表。

论文链接:https://doi.org/10.1021/jacs.5c00629

自组装单层分子广泛应用于反式钙钛矿太阳能电池,表现出优异的光伏性能。然而,SAM自聚集特性以及与钙钛矿界面较弱的相互作用,对实现长期稳定的钙钛矿器件是一个潜在的挑战。

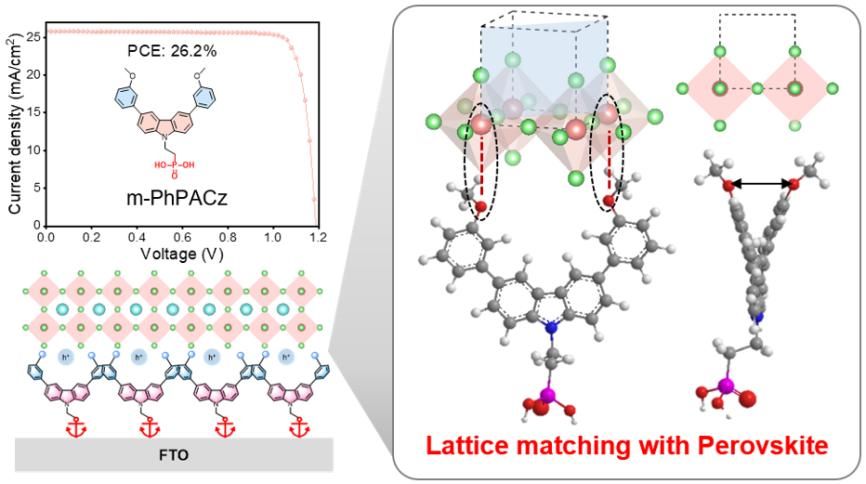

图1. 器件JV曲线,SAM与钙钛矿晶体作用示意图

针对上述问题,河南大学李萌教授团队提出了一种分子异构的策略,用于构筑均匀稳固的分子接触并增强界面稳定性。设计了一系列具有扭曲骨架和可调构型的SAM 异构体,在分子骨架中插入了苯环,以引入结构畸变,有效防止分子自聚集并确保均匀覆盖。甲氧基被有策略地定位于邻位、间位和对位,以调节SAM与钙钛矿的相互作用。其中间位的SAM分子可以与钙钛矿晶格中的对角铅离子实现精准配位,这种精确的匹配有助于增强界面接触减少能量损失并增强界面结构稳定性。优化的钙钛矿器件实现了26.2%的功率转换效率,此外,器件表现出优异的紫外稳定性和热稳定性。这项工作对于设计新型空穴传输层,实现高效稳定钙钛矿太阳能器件提供了新的思路。(DOI: 10.1021/jacs.5c00629)。

河南大学纳米科学与材料工程学院为论文第一通讯单位,河南大学纳米科学与材料工程学院青年教师吴洪卓和2021级硕士研究生吴嘉鑫为论文第一作者,纳米科学与材料工程学院李萌教授和厦门大学王露遥博士为通讯作者。本工作得到了国家自然科学基金委、河南省科学技术厅和河南大学的大力支持。